Se vi dicessi che questo film c'entra poco col libro da cui dichiara di essere stato tratto, mi credereste?

Penso di sì, perché sono mesi che non si sente parlare d'altro e partivo con tutti i pregiudizi possibili prima della visione: la storia originale non era ambientata a Venezia, ma in un delizioso paesino inglese; la Christie non lo aveva connotato come un libro sui fantasmi; perché mai hanno ri-edito la storia con il titolo del film, creando un sacco di confusione ai lettori, etc, etc.

Non pensavo dunque di potermi ricredere così tanto quando ho visto il film.

La seconda pellicola, progettata per uscire a soli due anni di distanza dalla prima, uscì invece nel febbraio 2022 a causa della pandemia da COVID-19 e porta al cinema, di nuovo, Assassinio sul Nilo, altro celebre romanzo della nostra. In questo caso non mi soffermerò a dire che preferivo la versione di John Guillermin con Peter Ustinov del 1978, perché sarebbe ridicolo. Branagh ripropone l'operazione "copiatura del capolavoro degli anni Settanta con un cast stellare", ma toppa alla grande stavolta. Si vuole distaccare, ma non lo fa del tutto: la storia rimane a grandi linee quella originale, ma viene infarcita di altre cose inutili e che non aggiungono alcunché alla trama, appesantendola e distogliendo dall'indagine. Poirot in questo film fa cose, un sacco di cose, ma non interroga i sospettati. Senza del tutto tralasciare il fatto che Bouc è stato estrapolato dall'altro film per essere stravolto a caso in un'opera a cui non apparteneva e che sicuramente Simon e Luoise negli anni Trenta non potessero stropicciarsi in una sala pubblica (cosa che mi ha fatto alterare come non mai), aver tolto l'elemento cardine e più piacevole del giallo da un film giallo non è qualcosa che potrò mai perdonare a Mr Branagh. Resta inoltre un film che non aggiunge assolutamente nulla di dignitoso, tranne un sacco di bellissimi vestiti.

Infine, però, Kenneth Branagh gioca una nuova carta: una rilettura completa di un giallo che non era mai stato adattato al cinema e che non aveva dunque termini di paragone: Halloween party, tradotto in Italia col titolo La strage degli innocenti, perché nessuno negli anni Settanta in Italia conosceva o festeggiava Halloween o Samhain, figuriamoci a fine anni Quaranta, quando il film si ambienta.

In Assassinio sul Nilo, Poirot dice a un personaggio che intende ritirarsi a coltivare zucche, dopo la fine dell'avventura egiziana. Avevo dunque creduto che il terzo adattamento sarebbe stato quello di L'assassinio di Roger Ackroid, nel quale in effetti troviamo un Poirot in pensione che coltiva zucche con scarso successo, salvo poi rivestire i panni del detective al bisogno. In questo Assassinio a Venezia, ci ritroviamo di fronte a un Poirot che sembra in pensione a coltivare l'orto, ma a Venezia (il che è proprio insolito) e la location non sembra mai avere un senso nella storia perché non svolge nessun ruolo cruciale per la trama. Branagh sarebbe potuto restare in Inghilterra, ma si vede che filmare i canali e le vedute aeree di Venezia era un capriccio da soddisfare a ogni costo e non ho nulla da dire: le riprese, la fotografia e le scenografie sono assolutamente stupende, così come il palazzo decadente in cui si ambienta la vicenda. Capriccio che cozza terribilmente con la rappresentazione di un festeggiamento della festa di Halloween nella Venezia del 1947, con tanto di bambini mascherati con costumi un po' troppo moderni e di bandierine americane appese per le strade, che mi hanno fatto imbestialire per la loro inverosomiglianza, anche se non tanto quanto la battuta che il personaggio di Ariadne Oliver rivolge a Poirot dicendogli che è per merito di loro americani se...segue qualcosa che non ricordo. Peccato che loro siano inglesi, entrambi. Inglesi e non americani.

Insomma, Poirot si è ritirato e ha una guardia del corpo (Scamarcio) che allontana gli aspiranti clienti, finché un giorno non è la scrittrice Ariadne Oliver (Tina Fey, che traspone il suo personaggio in tutto e per tutto da Only murders in the buildings, cancellando completamente ogni ricordo della vana Ariadne che ci conservavamo) a cercarlo per proporgli un caso: la medium Joyce Reynolds (Michelle Yeoh) è un'impostora o ha davvero capacità medianiche?

A questo punto è necessario raccontare un briciolo di trama del libro per far comprendere le differenze col film, senza addentrarsi nel modo in cui proseguono le trame di entrambi, solo per contestualizzare gli eventi.

Nel romanzo originale Ariadne Oliver presenzia a un party per bambini dell'età di 11 anni o più a casa della signora Rowena Drake, insieme a una sua amica della quale è ospite nel paesino di Woodleigh Common. Durante questa festicciola di Halloween, una bambina, Joyce Reynolds dichiara di aver visto tempo prima un omicidio, anche se allora non aveva capito di cosa si trattasse. Prima della fine della festa la bambina viene trovata assassinata e la signora Oliver corre a chiedere l'aiuto di Poirot, che subito riconosce il movente dell'omicidio nella dichiarazione che la vittima aveva rilasciato. Il detective inizia le sue ricerche ricercando il caro sovrintendente Spence di Fermate il boia, adesso in pensione ma in grado di raccontargli che Joyce poteva aver visto l'omicidio di quattro persone, tra cui la zia della signora Drake, la cui ragazza alla pari, Olga Seminoff, era scomparsa misteriosamente poco dopo la morte della padrona, e un impiegato in uno studio legale, Leslie Ferrier.

Ecco. In comune con l'originale c'è che la casa in cui si ambienta, nell'arco di una notte tempestosa che li blocca dentro, appartiene a Rowena Drake. Anche il motivo scatenante il delitto è simile, ma sfumerà e resterà un po' dimenticato e non così centrale come nel romanzo.

In questa casa che si dice essere infestata (come tutte le case di Venezia, secondo gli sceneggiatori) la signora Drake (Kelly Reilly) organizza prima una festa di Halloween per bambini e a seguire una seduta spiritica in cui la medium Joyce Reynolds deve contattare Alicia Drake, figlia dell'ospite, morta l'anno prima. Tra i presenti anche Olga Seminoff, governante nella casa e per nulla scomparsa, e il dottor Leslie Ferrier (Jamie Dornan), che è evidentemente risuscitato rispetto al libro e ha cambiato mestiere.

Una cosa che trovo curiosa è che abbiano reso madre la signora Drake in entrambi gli adattamenti, questo e quello della serie televisiva, quando nel libro non ha invece figli.

Di fatto resta solo una vaga traccia: un omicidio avviene in casa di una tale signora Drake e dopo un fatto ben preciso nella notte di Halloween. Fine. Appurato ormai che la storia è del tutto diversa, come ci si aspettava del resto dal trailer, ed esaurite le lamentele sulle storpiature compiute ai danni dell'(ormai non più) adorabile signora Oliver e della Venezia degli anni Quaranta, posso passare a valutare quanto ha di buono questo film.

Una volta riuscita ad accettare (quasi) che la storia non è la stessa, mi sono ritrovata ad apprezzare in primis la parte tecnica ed estetica del film, che ha riprese, scenografie e fotografia veramente belle, riuscendo a rendere luminose e chiare anche le scene ambientate nel palazzo infestato, quando i personaggi dovrebbero ritrovarsi in una relativa tenebra. Per quanto inutili anche le scene veneziane sono molto gradevoli da vedere.

Inoltre ho trovato il film ben recitato. Non ci possiamo certo lamentare del cast: metà di quello di Belfast (Dornan e Jude Hill, il cui personaggio porta il nome del fratello di Joyce Reynolds nel libro, ma è figlio del dottore), Yeoh, Reilly, Fey, Branagh. Michelle Yeoh non ha vinto un Oscar a caso.

Riguardo la storia, tutto sommato l'ho trovata funzionante: gli indizi sono disseminati nella storia e Poirot, per lo meno, stavolta interroga gli altri personaggi e conduce delle indagini. Sì, la soluzione arriva abbastanza velocemente e caoticamente, ma ormai lo spettatore poteva già sospettare qualcosa, compresa la spiegazione al perché il nostro belga vedesse strane apparizioni. La componente soprannaturale non mi è dispiaciuta: non fa veramente paura e introduce un tema caro alla Christie, sebbene non presente nel romanzo Halloween party. I testi della giallista fanno spesso riferimento a sedute spiritiche (sia in romanzi -Un messaggio dagli spiriti- sia in racconti -L'ultima seduta spiritica che per un dettaglio mi era subito tornata alla mente durante la visione-) e a elementi soprannaturali inquietanti (La bambola della sarta è da brividi). E questi sono solo alcuni esempi.

La verità è che aver stravolto l'opera, pur con tutti i suoi difetti e con le cose che mi procurano rabbia, ha portato un contributo originale, di fatto dando un senso a questa rivisitazione, cosa che non era stata per i due precedenti che non portavano nulla di nuovo e rimanevano insipidi.

Dunque?

Cosa ho odiato: aver stravolto Ariadne Oliver è qualcosa che non perdonerò mai; aver reso Venezia assolutamente inutile, ancorché bella, e invasa di festeggiatori anzitempo di Halloween pure.

Cosa mi è piaciuto: il giallo funziona e, per lo meno, è un giallo; regia, recitazione, fotografia, scenografie sono validissime; la componente soprannaturale ci stava.

Giudizio: ⭐⭐⭐⭐

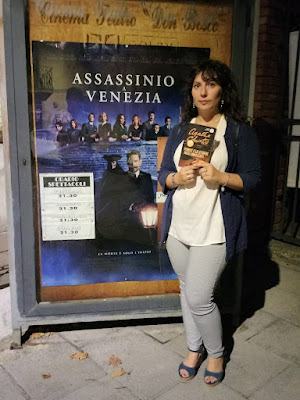

.jpg)